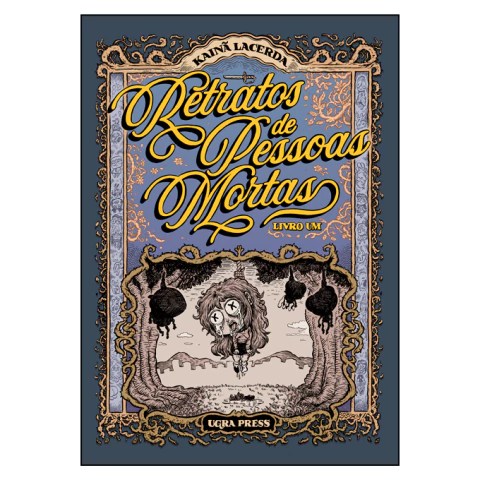

Retratos de pessoas mortas, do carioca Kainã Lacerda, é um empreitada inédita da HQ independente nacional: nunca tivemos esse tipo de gibi por aqui (muito mais próximo da cena underground norte-americana do que de uma tradição brasileira), que contasse uma história de fôlego, estilo “graphic novel” – e olha que estamos falando apenas de seu primeiro volume.

Nascida a partir do ideário dos comix (Robert Crumb) e dos indies (Daniel Clowes, Ivan Brunetti, Joe Matt) estadunidenses, a obra de Kainã enfim deixa para trás o formato zine/coletânea-de-um-autor-só e entra na era livro. A primeira parte de Retratos, editada pela Ugra Press, compila os seis capítulos iniciais de um épico sobre amizade, depressão e bizarrice, incluindo animais antropomorfizados e seus órgãos genitais expostos.

Quem já leu algum quadrinho do autor sabe o nível de escatologia e maluquices que ele gosta de colocar nas páginas. Sua nova HQ não poderia deixar isso de lado – contudo, consegue ir além de uma mera vontade de chocar. Como Retratos bem mostra, Kainã evoluiu como quadrinista e contador de histórias. Os personagens continuam tendo a função de fazer o leitor rir (seja de desespero, nervoso etc.), mas agora servem também como elemento de reflexão sobre assuntos maiores que a vida.

A seguir, confira a entrevista que fiz com ele, por videochamada, no mês passado. Kainã comenta o funcionamento de seu processo criativo, o gosto por desenhar, a importância do aspecto manual na feitura de um quadrinho, como foi fazer um game e mais.

Há quanto tempo você faz quadrinhos?

Eu comecei oficialmente a publicar em 2017. Foi na Ugra Fest [antiga feira de gibi organizada pela Ugra Press]. Não sei se eu já te conhecia nessa época.

Saudosa Ugra Fest. Acho que a gente se conheceu no FIQ de 2018.

É, foi mais ou menos nessa época. Tá sujo aqui na minha cara? [chegando perto da câmera pra ver melhor]

Não dá pra ver nada, não.

Acho que é tinta [esfregando o rosto].

Ô louco, o cara se banha com tinta.

Eu tava desenhando agora há pouco [risos]. Eu tenho umas canetas tinteiro que mancham tudo.

Já que você puxou o assunto: você desenha sempre? Passa o dia todo desenhando?

Cara, quando eu era bem moleque, eu descobri aquelas Microns, Sakura Micron. E foi uma grande descoberta, de poder desenhar direto com tinta. Eu demorei muito pra achar o material que uso hoje. Às vezes mudo pro digital, mas eu gosto de desenhar no papel. Tava sempre tentando achar a maneira mais preguiçosa de desenhar. Só caneta e papel, sem coisas muito complexas, sem precisar ficar molhando o bico de pena.

Conforme foi passando o tempo, depois que eu morei com o João [João B. Godoi, autor da série Vira Lata], comecei a ficar mais obcecado por material. Eu passo meus dias no YouTube, e uma das coisas que eu vejo bastante é review de material de desenho. E caneta tinteiro era uma coisa pela qual eu comecei a ficar obcecado. Hoje eu faço uma mistura louca de bico de pena com pincel, às vezes canetinha também, Micron. Eu gosto muito de tinta: quando eu acordo, a primeira coisa que faço é, antes de começar meu dia, sentar no sofá, pegar uma caneta e ficar rabiscando. E o prazer, pra mim, não está em desenhar necessariamente – está em passar a tinta no papel, ver a tinta ali.

De onde veio essa obsessão por desenhar no papel?

Acho que de criança mesmo. Eu gosto de digital também. Quando eu comprei minha primeira tabletzinha, devia ter dezessete, dezoito anos. Tava no meu primeiro emprego, na Aliança Francesa, eu vendia livro lá. E era um emprego bem merda. Mas foi onde eu ganhei minha primeira grana boa e comprei uma Wacom Bamboo, que é uma tabletzinha bem simples, por uns duzentos reais.

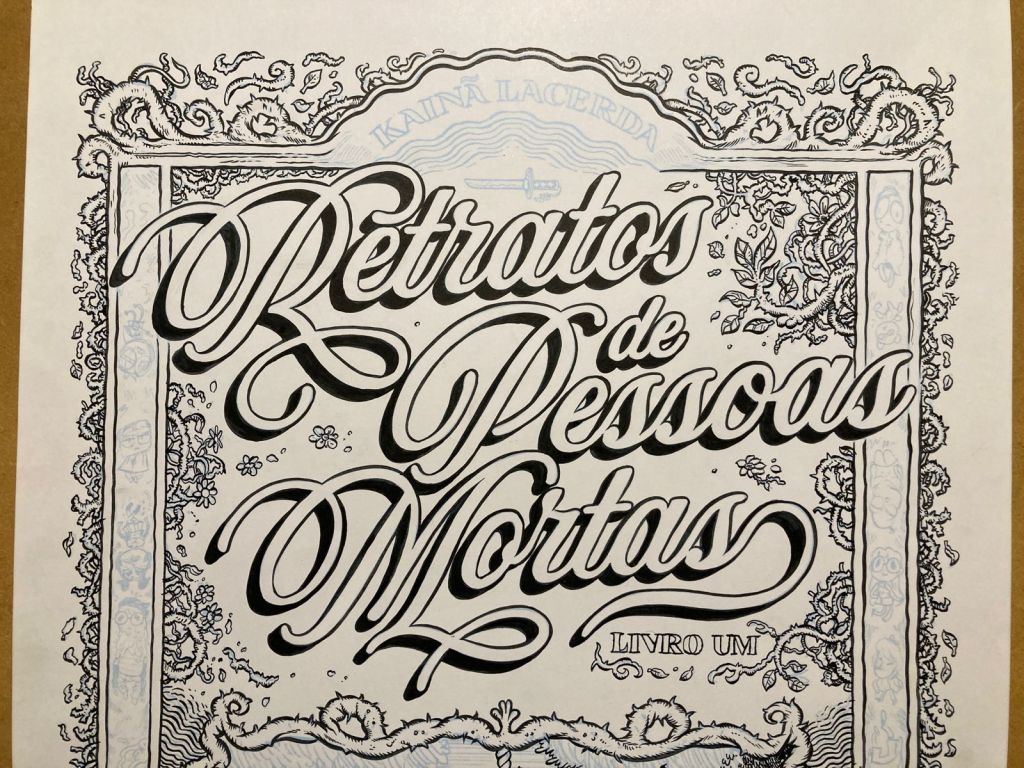

Tem um resultado diferente quando você faz o traço no papel. Por mais que você tente deixar o mais perfeito possível, nunca vai conseguir perfeição, tá ligado? E essas imperfeições são as coisas que deixam o desenho mais vivo, mais orgânico. Às vezes você vê um traço feito com o brush mais básico do Photoshop e sabe que aquilo é digital. Tem uma parada meio… Não sei, eu ia falar “cibernético”, não natural. Então, eu gosto desse resultado, mais manual, analógico. E também era como a galera fazia antigamente – apesar de que eu ainda faço meus esboços no iPad.

Então, o que você deixa pro digital no processo de desenho?

A primeira coisa que eu faço é escrever num bloco de notas algumas anotações da história. Às vezes, eu tô deitado de madrugada, minha cabeça rodando, e tenho uma ideia para algum diálogo. Aí eu escrevo de uma forma bem simples: “personagem A falou isso”, “personagem B respondeu”, como se fosse uma cena num livro. E normalmente a maior parte das coisas que eu escrevo não vão pro quadrinho – ou eu corto muita coisa ou escrevo na hora de fazer as thumbnails. As thumbs são meio onde o quadrinho toma vida, sabe? Onde eu crio o roteiro de fato.

Quando eu era bem pequenininho, eu fazia quadrinho para mim. Fazia um quadrado, ou só dividia a folha. Não tinha a genialidade de fazer o gutter no negócio. E ia desenhando o quadro 1, o quadro 2… Então, na hora de fazer as thumbs eu vou fazendo meio assim – só que, claro, eu já tenho uma ideia do que vai acontecer naquela página. É mais pra eu organizar tudo ali. Às vezes eu faço, tipo, cinco páginas e vejo que tá uma merda [risos]. Pego e jogo tudo fora, faço de novo – nem sempre, mas acontece.

Eu gosto de ter as thumbs prontas de um capítulo inteiro antes de começar realmente a desenhar. Porque eu posso ter a thumb de uma cena, mas vejo que a próxima cena não conversa direito essa. Eu não sei se já te mostrei, mas são uns desenhos bem feios, que eu vou fazendo no foda-se, quase garranchos. Quase não: são garranchos. E eu escrevo o que o boneco tá falando, coloco a expressão que o boneco vai ter. O Harvey Pekar fazia bonequinho de palito, né? Mas eu gosto de já ter o personagem sorrindo ou fazendo uma cara meio maluca. E quando vou desenhar pra valer, nem sempre consigo reproduzir a expressão da thumb.

Mas isso eu faço no iPad porque é muito mais fácil. Se tivesse de fazer no formato tradicional, tem todas as coisas chatas de desenho, medir o tamanho do gutter, desperdiçar papel, fazer linhas pro texto. E ainda teria de usar uma mesa de luz grande – eu tenho uma pequenininha. No computador, eu economizo horas e horas de trabalho nessa parte.

Qual o tamanho do papel em que você desenha?

Eu desenho num A4 hoje.

É seu padrão ou muda dependendo do projeto?

A capa do Retratos eu fiz em A3 porque é muito detalhezinho. Se tivesse de fazer em A4, eu ia ter de pegar uma caneta bem pequenininha, ia ser horrível, sabe? É legal você trabalhar num tamanho maior. O único lance de eu trabalhar em A4 é porque posso imprimir em casa. Em A3, seria só em gráfica.

Tem uma entrevista sua para o Papo Zine em 2018, sobre o Cintaralha Comix 3, na qual você comenta que produziu esse quadrinho inteiramente no digital. Como foi a experiência? Acha que ficou muito diferente do que geralmente faz?

Não sei por que fiz no digital… Acho que queria uma coisa menos suja, menos “quadro todo torto”. Mas eu não acho esse quadrinho muito bonito. Não só porque foi feito no digital, mas porque ele é “demais”, sabe? É mais colorido do que deveria. E eu tava realmente experimentando, misturei umas ideias de cartoon, de livro de criança. É um quadrinho muito flashy.

E em questão de narrativa eu também não sou particularmente muito orgulhoso dele porque o acho muito corrido. Se eu tivesse de refazer, daria mais tempo de respiro pra várias coisas do roteiro.

Esse é o Cintaralha com o tiroteio na escola no final?

Isso. As linhas são muito finas. Como eu trabalho com pincel, ultimamente tenho feito as linhas bem mais grossas. É como faziam antigamente, né? Imprimiam num papel merda, então a linha do desenho tinha de ser grossona. Mas, enfim, eu tava só experimentando, vendo o que funcionava e tal. É bom que fiz isso e tirei do meu caminho. Agora eu foco em outro estilo. Mas não sei se vai ser sempre assim, talvez volte a fazer no digital.

Aproveitando a questão da arte original, você é um cara que advoga pelo letreiramento à mão. Por quê?

A página inteira tem de ser um conjunto, certo? Muita gente não sabe usar direito fontes. Se você tem um desenho muito específico e usa uma fonte que não tem nada a ver com a parada, causa uma dissonância entre a arte e o que tá dentro do balão. E aí você pode ter um desenho todo podre, o que eu gosto, com uma Comic Sans ou algo standard. Fica feião. Mesmo que a sua letra seja feia, você vai caprichar mais pra fazer o letreiramento – não vai deixar a letra igual à que você escreve um bilhete, a não ser que parta da ideia de o quadrinho não ser legível. Muita coisa de underground é assim. Mas eu gosto que o leitor leia sem se perguntar “o que tá escrito aqui?”. Então faço com mais de cuidado.

Mas é isso: o texto, o lettering – seja em onomatopeia ou o texto dentro do balão –, têm de fazer parte da mesma coisa, ter a mão do artista no negócio.

Voltando para o gosto pelo desenho: você faz questão de ter sketchbooks, um caderninho pra fazer rabiscos do que vier à mente. Qual a importância disso para o seu trabalho? Você acha que, sem isso, seu desenho teria chegado ao que é hoje?

Eu acho que eu gosto de, primeiro, desenhar e, em segundo, de fazer quadrinho, sabe? Eu tenho alguns amigos que só desenham pra fazer quadrinho – acho isso insano. Gosto muito de ficar rabiscando, doodling. Às vezes fazer na folha de papel é até melhor, porque no sketchbook você pode ter muito preciosismo, “não vou deixar o meu sketchbook feio”. Tenho essa coisa meio foda-se de “vou desenhar qualquer coisa aqui só pra me distrair”, enquanto ouço música ou podcast.

É divertido você criar um personagenzinho falando alguma merda, num cantinho da página. Muitas pessoas usam o sketchbook pra registrar ideia, mas quando eu dou uma olhada nos meus desenhos, normalmente não encontro nenhuma [risos]. Não consigo tirar nada de muito produtivo daquilo.

Eu não quero que o meu desenho no quadrinho seja engessado ou duro. Quero que tenha uma fluidez maneira, tenha essa ideia do doodling. O sketchbook definitivamente me ajudou a experimentar coisas diferentes, mas o que me ensinou a desenhar mesmo foi base técnica, modelo vivo – e também desenhar bastante. O que me ajudou pra caralho foi ter participado do jogo que eu fiz, o Punhos de repúdio, pois tive de fazer animação quadro a quadro, com um bilhão de desenhos em poses diferentes, as quais você não tá acostumado a fazer. Então, hoje em dia se eu preciso de um personagem em alguma pose pra alguma cena de quadrinho, é mais fácil.

Seus sketchbooks só têm coisas mais livres, então? Você não chega a fazer igual o Crumb, que desenhava quadrinhos inteiros ali, material que em tese nunca era pra ter sido revelado ao público?

Sim. Eu tento utilizar o máximo da folha possível quando eu estou no sketchbook – e isso também é do Crumb, de desenhar na folha inteira. E depois fica um resultado legal: uma folha cheia de desenhos que não necessariamente conversam um com o outro.

Mas eu não consigo fazer quadrinhos no foda-se. Já tentei, fiz uma página ou duas… Acho que o Ugly, o gibi do cara da pornografia, eu meio que comecei como desenho aleatório, e aí depois reformulei pra ser um quadrinho de verdade. E não só o Crumb, mas o Chris Ware também: se você pegar os sketchbooks dele, tem uns quadrinhos finalizados que são só um pouco mais rough que os publicados.

Bom, tendo começado em 2017, você faz HQs há quase dez anos. E, querendo ou não, somente agora, com essa parceria com a Ugra pra lançar suas obras, você chega a um público maior. Eu gostaria de saber como é a sensação de, após tanto tempo, ver de repente mais pessoas que o comum se interessarem por suas coisas.

Esse negócio de alcance de público eu acabo não sentindo muito, na real. Porque não é como se eu tivesse um cara, dois caras lendo, e depois milhões. Se era um cara, agora são três, tá ligado? Então, pra mim, nessa questão de público eu não consigo ver nenhuma diferença. Mas o que eu sempre quis, desde que comecei a fazer gibi, era ser publicado por alguém, por alguma editora, sem ser a coisa independente. Parece uma coisa mais de verdade, sabe? Porque às vezes você faz um zine, imprime trinta cópias e vende. Não é muito diferente de fazer um quadrinho na escola e passar pra turma. Ser publicado por editora me dá uma vibe mais oficial, e demorou um tempão pra isso acontecer. Mas eu tô adorando, gosto de conversar com o Douglas [Douglas Utescher, coproprietário da Ugra Press] e ficar discutindo sobre o que a gente vai fazer no livro. Com isso, tô aprendendo pra caralho também.

Já que a gente falou de público, que tipo de pessoa você acredita que leia e goste das suas HQs?

Eu não sei quem ou porque alguém iria ler ou gostar das minhas paradas [risos]. Sempre que alguém vem falar comigo é uma surpresa – e é sempre um cara normal, nunca é um tipo bizarro. É um cara normal que lê Marvel também, mas que gosta bastante das minhas coisas. É muito difícil eu pensar num público específico porque, na cena nacional de quadrinhos, a gente tem alguns subgrupos, e acho que nunca consegui me encaixar em nenhum. Tem a galera meio MSP, meio Turma da Mônica, que faz umas paradas fofinhas; o pessoal do meme, tiras de internet fast food pra serem compartilhadas no Instagram e imediatamente esquecidas; tem também gente dos quadrinhos mais poéticos, gente que faz umas paradas alternativas ou experimentais; e tem o mais próximo do que seria a minha coisa, o “quadrinho podre”. E eu nem sei se o que eu faço entra como “quadrinho podre”, pois considero essa vertente uma parada mais nojeira, menos fetichista – e o meu quadrinho tem umas paradas muito extremas, supersexuais. Eu coloco também muito diálogo, muito texto, um carinha conversando com outro durante páginas e páginas. Então, é difícil imaginar quem é a pessoa que vai querer ler uma parada imunda, horrível, como a minha. É surpreendente ter alguém que goste. E eu tento conscientemente deixar meu quadrinho o mais interessante possível pra essa galera.

A Andrea Santos (do perfil @deacatlover, no Instagram) escreveu um texto certeiro para a orelha da edição do Retratos. Ela diz assim: “À primeira vista, o que chama a atenção no trabalho de Kainã é seu traço refinado. Ele dá vida a personagens expressivos e cenários detalhados, contrastando com um enredo cheio de escracho e sujeira. Superada a dissonância cognitiva, poderíamos pensar: é só isso? Não haveria problema se fosse. Mas não é. Com seu elenco de degenerados, ele nos conduz a reflexões profundas sobre não nos encaixarmos nos lugares em que nos metemos e as merdas que aturamos para manter as aparências da vida ‘normal’”. Acho que a Andreia está totalmente correta. Pra mim, por exemplo, o tema mais recorrente de todos os seus gibis é a tentativa de se conectar com outra pessoa. De onde vem esses assuntos mais pesados, esses dramas que se misturam à comédia e ao humor negro? Tem algo pessoal aí?

O tema da conexão e, especialmente, o da amizade – pois é mais uma conexão com amizade do que amorosa – é uma coisa cara para mim. Eu sou do Rio de Janeiro e tinha toda a minha vidinha certinha lá. Tipo, tenho os mesmos amigos desde os doze, quinze anos de idade. E até gente mais antiga, amigos que conheço desde que eu tinha seis anos. E são pessoas completamente diferentes de mim, hétero top de academia e tal. E é curioso como as pessoas crescem e viram pessoas diferentes, porque, quando criança, você é amigo de qualquer outra criança.

Mas, enfim, ainda sou próximo dessa turma, volto pro Rio e saímos pra beber até hoje. E quando você lida só com um grupo específico de pessoas, você fica muito acostumado a ser quem você é normalmente. Mas em 2013, 2014, eu me mudei pra São Paulo e tive de começar do zero, sabe? Tentar me conectar com gente, fazer amizade. E foi um processo muito difícil. Basicamente, eu tava tentando achar o equivalente dos meus amigos em outra cidade, e isso nunca iria acontecer. A minha personalidade meio difícil acaba dificultando também – e isso se reflete um pouco nos quadrinhos. O novo livro é basicamente sobre isso: uma pessoa acostumada aos amigos que tenta sair do lugar.

Quando eu comecei a fazer o Retratos, a ideia era falar sobre uma pessoa num ambiente tóxico. Ela sai desse ambiente porque não quer mais ficar ali, só que acaba percebendo que a pessoa tóxica era ela – o resto da turma era normal. Acabei mudando a ideia, mas o conceito da parada é esse, tentar criar conexões. Então, muita coisa é pessoal, mas não necessariamente autobiográfico, no quesito de “esta é a história de Kainã Larcerda se mudando de um lugar pro outro”. É, tipo, tudo exagerado, e coisas insanas acontecem.

E por que misturar esses temas com o bizarro, o insano, o escatológico?

A gente volta pro desenho no sketchbook. Se você olhar os meus caderninhos e as minhas folhas soltas, é só… Assim: você tem de pensar que o gibi é o que eu escolhi mostrar pra vocês [risos].

É a coisa mais publicável [risos].

E por que isso? Não sei. Quando eu tava na faculdade, no Rio, eu lembro de andar com o sketchbook, desenhar as paradas mais absurdas, sair mostrando pra galera e ninguém falava nada. Então, eu fiquei com isso na cabeça, de poder desenhar o que eu quiser e ninguém vai falar nada. Nunca tive essa coisa de ser barrado.

Ao mesmo tempo, eu cresci com Harvey Pekar, esse tipo de quadrinho alternativo que é só um cara andando e falando. E com um texto interessante, uma conversa natural entre duas pessoas. Eu gosto disso, mas também gosto de desenhar umas putarias bizarras – e aí misturo os dois.

Por falar no Pekar, já quero entrar na questão das influências. Eu vejo muito do cineasta John Waters no seu trabalho; Crumb, obviamente; umas coisas de animação dos anos 1990 também, tipo A Vaca e o Frango, Ren & Stimpy – enredos com bizarrices que acontecem do nada e se passam por algo comum. Quais são as principais influências pra esse tipo de gibi que você produz?

A gente tava falando de humor negro, uma parada meio edgelord, de fazer um texto, uma arte mais transgressora. E é engraçado porque eu tava conversando com o Douglas outro dia na Ugra, e ele falou algo interessante: a galera mais progressista não usa muito humor hoje em dia porque o humor foi cooptado pela direita – especialmente esse humor mais edgy. Então, você vê gente como Danilo Gentili, ou esses outros boçais, fazendo piadas que são basicamente desculpas para serem fascistas. E isso afastou a galera mais progressista do humor, desse humor mais transgressor. A galera fica muito paz e amor, sabe? Todo mundo se ama, todo mundo aperta a mão um do outro.

Eu gosto muito da cena queer dos anos 1970 até os 90. Tem um cara de quem eu gosto muito, o Gregg Araki. Todos os filmes dele são divulgados como “mais um filme homossexual de Gregg Araki” [risos]. E todos são supertransgressores. É a mesma transgressão do John Waters, de querer chocar “gente normal”, tá ligado? O shock value pelo shock value. The Rocky Horror Picture Show também é assim. Isso tudo vem de fazer parte de um grupo reprimido pela sociedade. Então, a única coisa que você tem é… A expressão que eu tô pensando é “lash out”, meio que “socar de volta”, como se fosse uma mensagem: “a gente está aqui”. É uma parada, às vezes, bem pessimista. Tem humor também, mas que vem da dor.

Esses caras são muita influência, mais em questão de roteiro do que de filme mesmo. O Todd Solondz também, mas em questão de tema. Acho até meio um sacrilégio falar do trabalho do Solondz junto do meu. Em série de TV, gosto muito de Shameless, a versão americana. Foi bem influente pra mim no storytelling: essa coisa de comédia meio escrota, mas que eventualmente chega e te dá um soco na cara com algo sério. Gosto muito dessa dicotomia: você tem o humor, mas consegue falar de alguma coisa humana. A arte, afinal de contas, serve pra isso, não?

Em relação a quadrinhos, cito o Ivan Brunetti. Aí, sim, entra a parte técnica, de como ele conta alguma coisa. A estrutura da história da pornografia do Tudo apodrece é basicamente chupada das coisas dele. Se você pegar as edições da Schizo, que saíram nos anos 1990, é só um cara andando e falando, com textos lindos, às vezes até demais. Parece que ele tá meio que tirando uma com a tua cara por conta da quantidade de texto. Eu acho engraçado um quadrinho com tanto texto. Você fica “por que o cara fez isso? Ele poderia ter escrito um texto corrido”.

De fato, tem um momento na sua obra, acho que a partir do Booty funnies, em que você passa a usar esse texto bem verborrágico (não num sentido negativo do termo), colocando seus personagens para filosofar pra si mesmos, como se fossem monólogos, mesmo quando estão conversando com alguém. Achei bem parecido com o Crumb mais jovem, da época do Fritz the Cat, com o Daniel Clowes do início da Eightball e com o Joe Matt.

Eu cresci lendo essas coisas. O Joe Matt veio um pouco depois – eu li Peepshow pela primeira vez deve ter uns quatro anos. Mas o Crumb e o Clowes foram as paradas que eu li saindo da adolescência e entrando na vida adulta. Então, essa forma de contar história é uma grande influência pra mim.

Eu vejo meus últimos livros – Tudo apodrece e Retratos, um pouco no Ugrito também – como uma coisa meio peça de teatro. Você tem uma peça em que os personagens estão todos num palco. E aí tem o momento do monólogo. É pra parecer realista, mas também fantástico de alguma forma, meio que um show.

Vamos entrar no Retratos, então. Já te vi comentando em alguns lugares, incluindo em uma live no canal Batatinha Comics, na qual participou com o Douglas, que você pensava em fazer uma história grande há algum tempo. Quando surge essa vontade por uma narrativa longa?

Acho que eu não pretendia fazer quase quatrocentas páginas de história quando eu comecei. Mas eu tô querendo contar uma história longa desde o Cintaralha 3, que era a minha história mais longa até então – mais ou menos quarenta páginas de um único enredo. E os Cintaralha tinham histórias curtinhas, de no máximo dez páginas. Eu gosto desse negócio de graphic novel. Só que é difícil criar alguma coisa assim, dá uma certa aflição. Se alguém me falasse “você vai começar um livro que não só vai ser gigantesco, mas vai ser dividido em duas partes”, eu ia falar “não” [risos], “não vou fazer isso”.

Em 2020 eu comecei a esboçar essa história maior. Eu tava realmente tentando usar uma estrutura de roteiro, uma parada que hoje em dia eu nem piro mais tanto. Eu tava vendo muito filme mainstream, então tinha uma atração por essa estrutura fechadinha, em que tudo se conecta e não tem ponta solta. Na época também vi Better Call Saul e Breaking Bad, que são séries bem nesse estilo. E aí eu peguei a “jornada do herói”, e comecei a criar em cima disso: o personagem que tá num ambiente muito confortável, mas quer algo a mais. E você tem um mentor que aparece pra levá-lo pra outro mundo, e nesse outro mundo ele encontra desafios – é Star Wars, basicamente [risos].

Conforme foi passando o tempo, fui lendo outro tipo de quadrinho alternativo – que era “você não tem nenhuma estrutura”. Então, pensei: “foda-se a estrutura”. A partir daí, eu perdi o medo de sair dessas linhas, de deixar a história ir aonde ela precisa ir.

Você chegou a refazer várias vezes o primeiro capítulo, certo?

A primeira parte do primeiro capítulo eu refiz três vezes. As primeiras dez páginas.

No seu Tapas, tem essa versão, né? Foi a primeira vez que trabalhou nesse roteiro?

Sim. Quando eu fiz, foi pra postar na internet, não tinha nenhuma pretensão que alguém me publicasse. Eu tinha imprimido o Cintaralha 3, gastei a maior grana, papel muito caro. E aí eu pensei em fazer algo pro pessoal ler na internet – e acabou que ninguém leu [risos].

Na pandemia eu parei pra fazer o jogo. E o Douglas me chamou pra fazer o Ugrito, me perguntou se eu tinha algo a mais e eu disse que tava fazendo uma história. Acho que eu cheguei a mandar pra Veneta, mas eles cagaram pra mim. Nisso, o Douglas sugeriu publicar e eu topei. Mas as primeiras páginas estavam horríveis, ninguém podia ver. Por isso refiz.

Depois eu acabei refazendo mais uma vez porque olhei pra essas páginas e vi que estavam muito diferentes do resto da história. Eu não estava usando o mesmo material, esse tipo de coisa. Certamente ninguém ia reparar, mas se você olhar o livro com isso em mente, consegue ver o que fiz antes e o que fiz depois. De qualquer forma, eu quis mexer nesse começo. Afinal, o livro é primeiramente pra mim, tá ligado? Pra eu pegar e dizer “cara, fiz um livro”. Quero imprimir uma coisa que me deixe satisfeito.

Algo que pouca gente sabe é que você tinha pensado o Retratos como se fosse uma maxissérie: doze capítulos, cada um saindo em uma ediçãozinha única, igual uma HQ mensal. Por que a versão impressa foi dividida em apenas duas partes, cada uma com seis capítulos? É puramente pela questão econômica?

Aqui no Brasil é muito diferente de lá fora. E mesmo lá fora também não tem mais isso de você lançar uma revistinha e, depois, um compilado. O Peter Bagge fala disso, né? Ele lançou as novas Hate agora por algum milagre. Em várias entrevistas ele comenta que o pessoal da Fantagraphics, da Drawn & Quarterly, não quer mais esse formato porque não compensa financeiramente. E isso num lugar que tem tradição de fazer assim.

O meu plano era lançar as revistinhas e, no final, um livro fechado. Mas quando eu estava pensando os formatos com o Douglas, ele me disse que não dava pra fazer – era um ou outro. Como eu já tinha feito revistinha antes, pensei “pô, nunca fiz um livro com lombada”. Poxa, eu queria uma lombadinha [risos]. Pra mim, você ter um livro era uma coisa inalcançável, que só os grandes conseguiam.

E o mais maluco é que você acabou fazendo as versões individuais dos capítulos.

Sim, fiz pra mim e pro Douglas. Na verdade, eu fiz pra ter algum senso de accomplishment. Porque você fica desenhando páginas e páginas, e não vê nada impresso. Parece que tá num trabalho que nunca vai acabar. Então, a forma de eu imprimir as revistinhas foi justamente pra isso.

Acho que uma grande perda de não ser no formato revista é a questão estética, porque eu já vi essas edições e cada capa é num estilo totalmente diferente, uma mais linda que a outra. Você até coloca alguns anúncios, faz graça com propriedades intelectuais estabelecidas…

Isso também é uma coisa que só posso fazer numa revista que nunca vai ser publicada. Depois que eu terminar o Retratos, não sei se vou fazer mais um livro ou se volto pras revistinhas. Eu sempre tento fazer uma parada diferente, sabe? Eu e o Douglas até tentamos uma forma de colocar essas capas no livro – cheguei a fazer versões em preto e branco, redesenhar algumas. Mas ficou muito desconexo na questão editorial, não funcionou. Então, eu refiz as capas de capítulo como uma parada meio livro da Jane Austen, e esse estilo acabou virando a capa do livro mesmo.

Voltando ao fato de refazer páginas: no capítulo 3 do Tapas, tem um subplot envolvendo um programa de TV do Silvio Santos. Pro livro você mudou completamente, virou um desenho animado.

Eu cortei completamente. Porque eu tava fazendo essa coisa de setup e payoff. Eu coloco alguma coisa agora pra depois eu poder usá-la. Esse negócio do Silvio Santos era uma parada que tinha uns bichos que moravam embaixo da terra – eu queria umas criaturinhas que voltassem no final. Mas tava muito nada a ver, ficou um pouco Victor Bello das ideias. Muita coisa eu tirei totalmente.

Quando você tem dúvida sobre algo do roteiro, resolve por si mesmo ou mostra pra alguém?

Eu já tentei mostrar pra algumas pessoas. Muitas vezes não ajuda muito. E normalmente é uma pessoa que manja pra caralho, mas nunca é a resposta que eu quero. Nunca é alguém que vai me dar um feedback superdetalhado, pra iluminar uma lanterna na minha cabeça. Então, parei de mostrar. Agora eu mostro só pro Douglas, por conta do livro, e ele faz isso muito bem, na questão de editar. Ele fala “isso tá meio esquisito, não funciona”. Mas normalmente me deixa fazer as coisas.

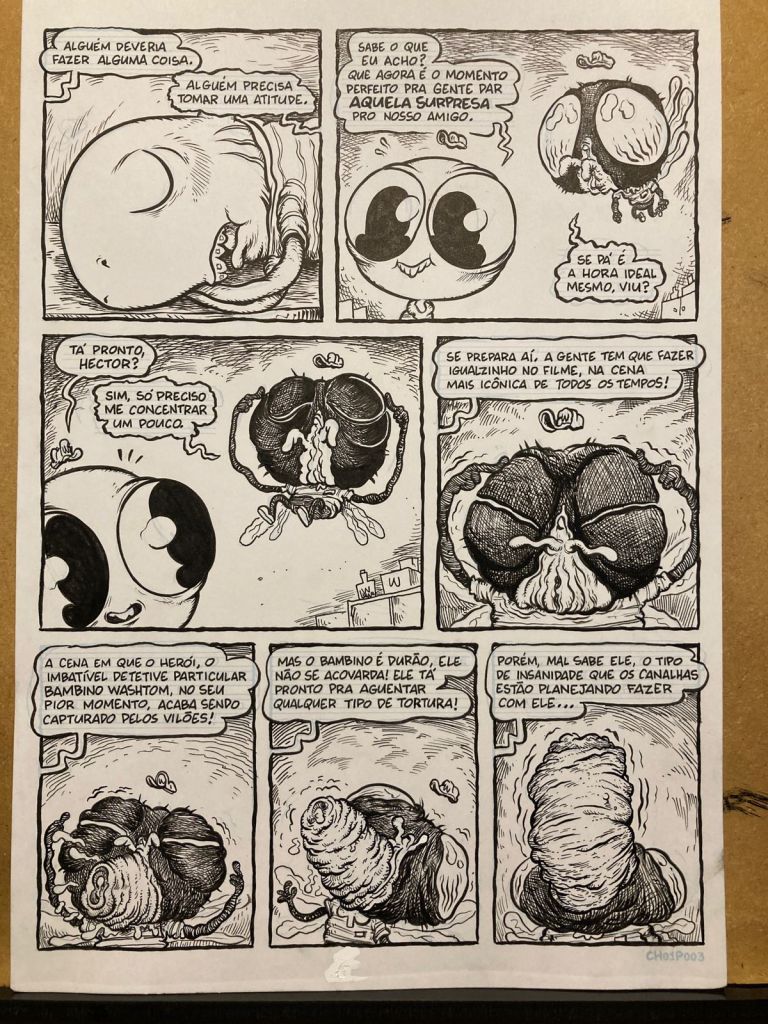

No Tudo apodrece, no final da historinha da Amanda, tem uma parte que eu mudei bastante após sugestão do Douglas. Tem a cena em que o Héctor, que é o personagem mosquinha, faz uma comida muito bonita pra Amanda. No roteiro original, ela imediatamente percebia que aquilo era maravilhoso, meio que mudava a cabeça dela, deixava de ser hater pra ser uma pessoa que finalmente aprendeu alguma coisa. E o Douglas falou que essa mudança era muito forte e não fazia sentido. Depois de pensar, chegamos à conclusão de que ela realmente sentiu algo com aquela comida, mas nunca demonstraria… A Amanda tem uma parada de masculinidade tóxica – talvez por ter sido escrita por mim? [risos]. Ela é incapaz de demonstrar qualquer tipo de sentimento. E o final que a gente escolheu é algo que cabe mais. Então, esse foi um exemplo de eu mostrar pro Douglas e ele me dar uma luz de como seguir.

Você gosta de criar personagens que vão ser usados em diversas obras – como a própria Amanda. Por quê?

Quando eu criei esses personagens, eu tava tentando entrar no mercado de animação. Fiz mais como exercício mesmo. Lembro de, na época, escrever uns roteirinhos, umas sinopses de seis episódios. E era, tipo, “no episódio tal, tem uma festa de crianças e acontece alguma coisa”.

Esse mesmo núcleo de personagens do Retratos?

Sim, esse núcleo. Era uma parada muito mais episódica, vinte minutos de Cartoon Network. Eu tinha isso no celular, e perdi, de alguma forma. Então, pensei “foda-se, não vou usar esses personagens pra nada, já que nunca vou fazer animação na vida”. Depois de muito tempo, resolvi usá-los em quadrinho. Fiz o Ugrito, também uma história pra Pé de Cabra, mas num formato bem mais simples, de aventurinha, pra esses personagens ficarem mais ou menos conhecidos antes de eu chegar com algo maior. E a minha ideia com o Retratos era que ele fosse, tipo, o “The Movie”: quando você já conhece os personagens e aí chega uma obra maior que subverte aquele conceito familiar.

Até nos primeiros Cintaralha você usava personagens em diversas edições. Lembro da Letícia, que é uma leitora ávida por gibis; a Joana Esquisitona – e a Joana é um bom exemplo dessa dinâmica, pois ela surge como a “garota mais podre do mundo”, que quebra o coração de todos os caras, mas depois é mostrada a verdadeira face humana por trás dessa postura má. Então, com isso, você consegue contar coisas diferentes dos personagens de formas diferentes.

É o lance de deixar o personagem tridimensional. Nem tudo precisa ser o Dick Vigarista, tá ligado? Mas aí você pega um personagem desse, conta a história de vida dele, mostra um outro lado. Eu acho isso interessante. A série Daria. Já viu Daria? Aquele desenho dos anos 90. Ela é uma personagem que surgiu no Beavis & Butt-Head e depois teve a própria série. Era uma nerd meio sardônica, sempre falando num tom monótono, e nas primeiras temporadas a graça é essa. Mas depois desenvolvem sua vida, ficando mais tridimensional.

Você cria uma relação de… Não necessariamente de amizade, mas uma conexão com os personagens com quem você tem contato. No GTA, cara. Eu tava jogando GTA V agora, e tem o Trevor e vários personagens do caralho. O Arthur Morgan do Red Dead Redemption 2: você joga horas e horas com ele e, quando termina o jogo, você sente “poxa, meu amigo Arthur Morgan”.

E por que você desenha pequenos animaizinhos convivendo com seres humanos? Ajuda a fazer esse tipo de quadrinho mais maluco?

É mais interessante visualmente ter um carinha que é um monstrinho, um outro que é não sei o quê – especialmente pra uma parada um pouco menos séria. Muito melhor do que fazer quatro caras iguais, humanos. Eu acho mais interessante em questão de design ter um personagem completamente diferente do outro. Se você tivesse de desenhá-los em cinco segundos, conseguiria fazê-los identificáveis. Mas isso vem de eu ter começado na animação – e necessariamente não importa pra história. O Simon Hanselman trabalha com isso também.

Você gosta dele?

Gosto pra caralho. Eu não sei o quanto de influência ele é pra mim, porque acho que ele faz umas coisas um pouco diferentes, mais sérias.

Algo que me surpreendeu bastante em relação a influências foi você ter comentado um tempo atrás que tinha lido pouquíssimos quadrinhos do Marcatti – e nem gosta dele tanto assim.

Não. A impressão que eu tenho do Marcatti é que não é uma parada pra mim. Isso vai soar bizarro, mas eu não gosto de humor que é só o cara se cagando [risos]. A impressão que eu tenho é que ele é só isso – talvez não seja. Lembro de ler Marcatti na época em que eu descobria o Crumb e tal, e talvez nossas sensibilidades sejam diferentes. Aconteceu o oposto com o Allan Sieber naqueles anos: as coisas que ele fez ainda são grandes influências. O Sieber tinha uma coisa muito forte de um ódio, de retrucar gente escrota de uma forma muito engraçada.

Isso pra mim foi uma coisa que piorou também. Eu comecei a acompanhar a revista MAD na época do Ota como editor. E era um senso de humor meio tiozão escrotão que vai no puteiro, tá ligado? [risos] Era uma coisa bem bizarra, mas mais adulta. E eu tinha, tipo, treze anos e ficava vendo essa coisa bem underbelly da sociedade. E sinto que depois que mudou pro outro cara editando a revista, ficou só essa parada da piada do cara tirando meleca e cagando na calça.

Achei interessante o que você falou do Sieber, porque algumas histórias suas das primeiras Cintaralha contam com esse elemento raivoso – bem diferentes do que você faz hoje –, incluindo ataques a artistas, à comunidade do quadrinho nacional, à cultura nerd. Você consegue enxergar essa diferença?

Consigo. É muita raiva internalizada que você tem de colocar pra fora de alguma forma. Eu fiz uma história de uma personagem que – e eu falei que normalmente não gosto de fazer piada com gente que caga na calça – caga uma imagem do Sandman. Ela tira foto, viraliza na internet e o Neil Gaiman responde pra ela.

É a personagem Letícia, não é?

Sim, sim. E ela é convidada pra CCXP, e começa a cagar uns originais pra vender. Então, não sei… Era só ódio mesmo. Só que perdeu a graça, acho que fiz tudo o que tinha pra fazer com isso. E agora eu tô em outra vibe. Fora que nas histórias da Cintaralha 1 eu ainda não sabia direito o que queria fazer. Não me ligava com a questão da narrativa. Agora eu acho que tenho uma ideia mais formada do que eu gosto de quadrinho, do que eu quero fazer com quadrinho. Talvez seja amadurecimento da minha parte como autor.

E esses seus quadrinhos estão esgotados há anos, né? Agora que, em tese, mais pessoas estarão em contato com seu trabalho, podendo se interessar em ler essas obras antigas, você teria interesse em relançá-las?

Eu acho que elas não têm muito a ver com as coisas de hoje. Não teria motivo pra republicar. Tipo, eu não acho esses quadrinhos bons, nem bem desenhados ou escritos. São de uma época muito específica da minha vida. Então, eu acho que se você ler o Retratos ou o Tudo apodrece e quiser mais, as Cintaralha não representam mais o autor.

Lembrando que elas estão online ainda. De repente, pra quem tiver curiosidade, basta acessá-las.

Pois é. E você mesmo imprimir em casa [risos].

Vamos falar um pouco sobre games. De onde veio a vontade de trabalhar com essa mídia? Talvez seja uma cena ainda mais difícil e predatória que a dos quadrinhos, não?

A cena indie de games no Brasil é muito legal, cara. Tem muita gente que faz umas paradas incríveis. Você fala: “caralho, como é que um cara fez esse jogo inteiro?”. Ou, tipo, um time de três pessoas. E eu acho que é uma cena talvez até um pouco mais viva. Videogame é uma coisa que faz muito mais sucesso que quadrinho – então, tem outro tipo de público, outro jeito de lidar com a mídia.

Eu gosto de videogame, sempre gostei. Na época da pandemia, o Ulisses, meu amigo programador e sócio do Punhos de repúdio, tava sem nada pra fazer, eu também tava nessa, e aí dei a ideia de criar algo, um joguinho de besteira. E foi uma parada meio foda-se, sem nenhuma pretensão até pelo tema, que era bem forte na época – e talvez seja ainda hoje: bater em bolsonarista [risos]. Então, o jogo criou um burburinho na internet, e a gente ficou mais motivado pra finalizar.

Levamos dois anos pra fazer o jogo inteiro. E nesse meio tempo, fomos pra eventos, foi muito legal. Mas é muito trabalho. Não sei se tenho vontade de fazer outro jogo da mesma forma, tá ligado? Pois foi basicamente um zine, a mesma lógica do quadrinho, do it yourself.

Além de desenhar os personagens e animar, você também escreveu a história?

Sim, a ideia toda foi minha. Aí depois, quando a gente tava refinando os conceitos, abriu pra todo mundo poder opinar. Foi bem um trabalho em conjunto – e isso também é muito diferente de fazer quadrinhos. Outra coisa importante: eu nunca terminei a faculdade. E quando fiz o Punhos, tive a impressão de que estava no meio de um TCC. Acho que foi a primeira parada grande mesmo, gigantesca, que eu consegui fazer do começo ao fim. Se eu não tivesse feito o Punhos, provavelmente não teria a confiança de criar uma história em quadrinhos de quatrocentas páginas. Pra mim foi basicamente uma formação psicológica.

E você tem vontade de fazer outros tipos de arte? O que mais podemos esperar do Kainã multiartista?

Eu faço bonecos de vez em quando, no meu tempo livre. Mas é um tipo de coisa que não mostro pra ninguém.

Quais matérias-primas você usa nos bonecos?

Às vezes polymer clay, às vezes biscuit. Eu queria fazer pra reproduzir mesmo. Mas aí vira um job. Eu gosto de estar sempre experimentando. Gosto de pintar. Sempre compro todos os materiais de arte que o meu dinheiro consegue. Quando mais novo eu pintava quadros – tem um que é horrível e minha mãe tem na parede até hoje.

Mas eu não tenho espaço pra pintar, nem pra fazer toys. E eu só voltaria a fazer jogos se fosse um trabalho que me pagasse, se tivesse um investidor bilionário – porque quadrinho você não faz nenhum dinheiro e morre pobre [risos].

Pra finalizar: o volume 2 do Retratos já está pronto?

Boa parte dele. Falta ainda eu terminar as thumbs de algumas páginas. Eu sei tudo o que vai acontecer.

Mas sem previsão?

Não. O ideal seria ter pelo menos um ano de intervalo entre um e outro. Porque demora, né? Vai ter gente que vai ler só daqui a quatro, cinco meses. Mas vou fazendo o quanto dá.

QR

Deixe um comentário